11月4日至9日,自然语言处理方向的国际顶会“自然语言处理实证方法会议”将在苏州举行。在上海纽约大学被会议接收的多篇论文中,本科生深度参与,担任第一作者或共同第一作者。截至今年10月,上纽大计算机科学、数据科学与工程学部的本科生在本年度已发表论文十余篇。

论文发表背后,承载的是一段段不可复制的成长历程。有人走过挣扎与自我怀疑;有人以一腔热情入坑,经历观念的蜕变;有人在不堪重负时,收获了学术共同体的友谊……他们的故事,远不止“学霸”这个单一标签。

【一场循序渐进的马拉松】

2026届计算机科学专业的谢林汐,大二时抱着“试试看”的心态,第一次敲开实验室大门。“实习、科研……那个阶段的大家,都在探索哪条路适合自己。我对人机交互(HCI)有些兴趣,便联系了文教授,开始做科研。”

起初,科研方向并不明确。科研导师和每个进组做科研的同学聊天,了解学生的兴趣点后,为学生匹配不同的课题组。“除了每周的科研周会,在一对一的交流中,文教授鼓励学生多多探索,更关心我们有没有在科研中收获新知识,以及我们的个人感受。”谢林汐说。

“科研小白”进组,从为博士生“打下手”、跑实验开始,到参与组会、观摩组员们的科研进展。

直到大三,她才开始与博士生学长并肩作战,挑起大梁。她不再是单纯的“帮手”角色:学长与她商讨,引导她下一步的方向;谢林汐对需要落实的工作越来越清晰,做事也更加胸有成竹。慢慢地,她开始有能力独立主导一个完整的项目,成为同期另一个课题的独立第一作者。

谢林汐在斯坦福实验室。

谢林汐在斯坦福实验室。

2026届计算机科学专业学生冯凯悦,在大二上学期开始科研。虽在课业上游刃有余,但真正严肃地着手实践之后,他才发现,科研比自己想象中困难得多。

“我以为科研是有一个很好的想法,然后去找老师和资源,自己开始干。但其实这中间每一步都有巨大的困难。比如第一步,有一个很好的想法就已经很困难了,不是脑袋一拍,凭空就有的。”冯凯悦告诉记者,“一对一的会议讨论,和导师交流想法、目标、目前能力水平,在不断磨合的过程中最终确立实际可做的项目。”

“第二步,实现想法的过程,很多时候也会给你当头一棒:我觉得我的想法很好,但是我的实验数据不是这么告诉我的。”对于刚进组的本科生们,冯凯悦的导师赵教授总是带他们从大模型错误分析、数据标注等相对基础的项目做起,再慢慢过渡到更有挑战的研究。“我认为对本科生来说,有正反馈很重要。一开始就做一个非常复杂的项目,做不出来的话就会非常沮丧。”

如今,已有两篇论文发表的冯凯悦,在深入科研后有了新的体悟:越是深入,越是能感受到这个领域的辽阔与个人认知的局限。

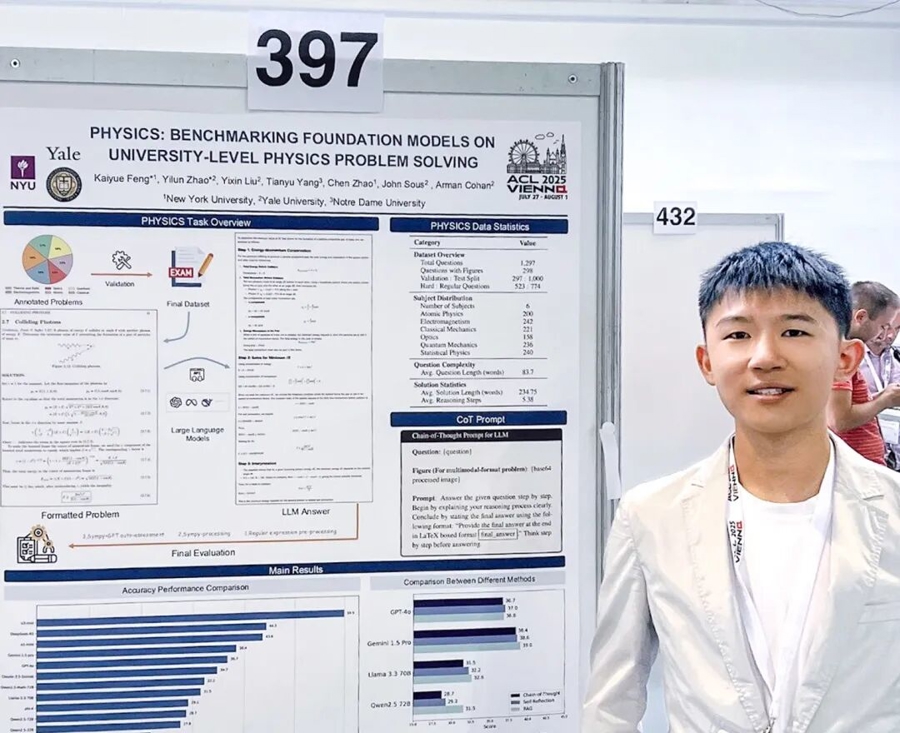

冯凯悦于今年8月在维也纳举办的ACL(Association for Computational Linguistics)年会。

冯凯悦于今年8月在维也纳举办的ACL(Association for Computational Linguistics)年会。

【被拒,成长的必修课】

几乎每一位勇闯科研的本科生们,都认为科研给他们上的“最重要一课”,便是学会接纳科研路上的“运气成分”,与不确定性共处。

“论文发表太吃运气了,其实很多时候关键并不在于工作本身,差的只是运气。”胡天晟感慨道,“而且学科的发表在‘竞速’——同时有两三个组在做相似的课题,只是看谁发得更快。”

“差点运气”的挫败感,冯凯悦也明白。“做了很久的课题,可能这个思路压根行不通。有时,还发现别人也做了一样的东西,你就需要做一些改进,甚至需要把课题推倒重来。”

谢林汐的“科研互助群”。

谢林汐的“科研互助群”。

“一次投稿即被接收,在科研领域并非普遍现象;恰恰相反,经历拒稿与修改几乎是每位学者成长道路上的‘必修课’。”上纽大计算机科学系谭教授道出了科研的必经之路。“因此,本科生无需过度焦虑于论文发表,科研过程中的体验与成长本身更为重要。”

老师的经历,在无形中默默激励着学生们。上纽大数学和数据科学助理洛教授有一篇关于强化学习的论文,也曾被其他会议拒过。然而,审稿人仍然认可研究的质量,并提供了建设性的反馈,帮助课题组进一步完善。“这正体现了科研的关键环节:接受反馈、修改完善、不断提升。”洛教授说。最终,仔细修改后的论文,被另一个更契合研究领域的会议接收。

【不以牺牲课程学习为代价】

对学生们来说,挑战科研的快乐不止于论文发表,更重要的是过程中意想不到的领悟。

当做科研与课程学习有冲突,怎么办?谢林汐坦言,上课高效利用时间,争取完全听懂,下课认真完成作业,做到知识不拖欠,这样复习的时间大大减少。“科研与课程学习也有互助的作用。”谢林汐说,课程学习能较全面地了解一个领域,能为某一问题的科研提供思路。

胡天晟深刻体会到,成长路上不能“既要又要”。选择了做科研,他便做好了放弃其他选项的准备,娱乐时间大大减少,也没有做实习,但并没有任何后悔。“你做了一件事,就得放弃另外一件事。人的精力总共就那么多,不用过于燃烧自己,要果断抉择。”

胡天晟于本科生科研成果分享会。

胡天晟于本科生科研成果分享会。

严肃认真地做出一个像样的研究,所需的大量时间精力,往往在本就繁重的课业之外再添压力。赵教授说:“不要急于发表,更不要牺牲课程‘卷’科研。没有在课内打好基础,不把课内项目完成好,就先来做科研,这就本末倒置了。”

其实,探索自身研究兴趣与潜力的方法,并不只有进组做科研这一条路。

“好好做课程项目,从中感受是否享受研究、积累正反馈,这其实就是科研的一部分。”赵教授建议,高阶课程内自带的期末大作业就是一个很好的尝试,大学四年踏踏实实地把每一门课上完,这也很不错,不要因为看到别人有科研成果,自己没有而感到焦虑。

【懂得放弃,找到自己合适的赛道】

在谭教授看来,“兴趣”并非与生俱来,而是后天培养与正向反馈所塑造的。“学生最初是出于什么原因加入我的课题组,这并不重要。对于有兴趣的学生,我们就去激发和放大他们的兴趣;如果他们在尝试后发现自己并不适合该课题,并能勇敢地选择转向,这同样是一种非常重要的成长。”

谭教授的课题组,之前带了一位同学做AI方向的科研。在投了一篇文章后,学生认为,相比起AI,他对机器人方向更感兴趣,便转去了机器人方向,并顺利从工程专业毕业。

可以说,他们尝试科研的目的,不是让每个人都必须爱上科研、坚持到底,而是在过程中更认清自我,找到适合自己的赛道。

富灯网提示:文章来自网络,不代表本站观点。